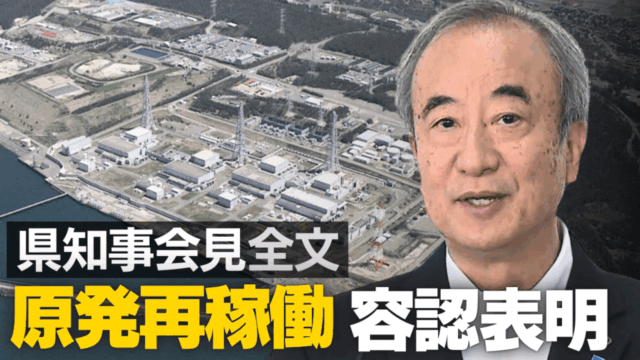

新潟県の花角知事が東京電力・柏崎刈羽原発の再稼働を容認し、これまで繰り返してきた「県民の信を問う」方法として議会に諮るとの姿勢を示しました。知事が容認するまでに至った経緯とは…約1時間に及んだ記者会見の全文です。

国の確約を得たうえで容認

昨年3月21日付けで経済産業大臣から柏崎刈羽原子力発電所の6号炉7号炉の再稼働の方針について、国の方針について理解をしてほしいという理解要請をいただきました。

7つの項目について、国の対応を確認した上で、確約をいただいた上で、新潟県としては、了解することとしたいと思います。

1点目は原子力発電の必要性、あるいは発電所の安全性ということについて、国あるいは東京電力が、いろんな取り組みをしてきているところでありますけれども、その取り組みが県民に伝わっていないと。私どもが行った意識調査の中でも出てきてるわけでありますけれども、この県民の皆さんの理解を進める、そのための丁寧な説明を県民に伝えるように行っていただきたいというのがまず第一です。

2つ目が安全性については、終わりがないものであります。不断に安全性の向上に取り組み、新たな知見が得られた場合には速やかに安全性を再確認すると。これをお願いしたいと思っています。

3つ目が緊急時の対応、万が一の場合の対応でありますけれども、避難する時の屋内退避も含めてですが、その行動について県民の理解、住民の理解促進に努めてもらいたい。

これはもちろん県も市町村も一緒にということでありますけれども、この緊急時、万が一の場合の緊急時対応について県民の理解促進に努めていただきたいと。

また、民間事業者で対応できなくなった場合には、国の実動組織が対応するということが、この緊急時の対応の中に、色んな分野で定められていますけれども、この連携ですね。実動組織にバトンタッチする場面での連携というものを通常時から、コミュニケーション意思疎通をはかってもらいたいということであります。

4つ目が、緊急時、万が一の場合の対応に関わってきますけれども、先般の原子力関係閣僚会議で、避難路、避難道路の整備を進める。新潟の場合は、ほとんどが豪雪地帯でございますので、除排雪体制の強化、そして屋内退避施設の強化。能登半島地震で見られたように、自宅等が倒壊するケースも考えられうるわけで、複合災害の場合です。地震との複合災害の場合ですけれども、多くは。

そうした場合に、屋内に退避できる施設、多くの場合、避難所だと思いますけれども、この避難所の集中整備の促進というこれらについて、関係閣僚会議で示されてはいますけれども、間違いなく迅速かつ集中的に整備を行ってほしいということであります。

5つ目は、公聴会、県民の意識調査でも多く出た発言であったわけですけれども、使用済み核燃料の処分、あるいは武力攻撃事態、あるいは本当に十分な損害賠償が得られるのかと。

そうした多くの県民が懸念を抱いてる課題に対して、責任を持って国の方で取り組んでいただきたいという点であります。

6番目が東京電力の信頼性というところでありまして、現状でも信頼性はなかなか回復していないと思っています。

これに対して国の方では内閣官房副長官をトップとする監視評価チーム、経営を監視していくチームを設置するということを決めておられますけれども、この監視チームが、本当に実効性のある活動となるように取り組んでいただきたい。それを県民にフィードバックしてもらいたいという点であります。

最後に、以前から県が要望してきたこと。県のみならず全国の原子力発電所の立地自治体が要望してることでありますが、福島の事故を経て、原子力災害対策を進める重点地域、いわゆるUPZの地域が拡大したわけですけれども、半径30kmまで拡大したのですが、電源立地地域に対して、立地を促進するための交付金制度があるわけですけれども、この交付金制度が以前のままということでありますので、対策地域は広がったにも関わらず、交付金の地域は、以前のままということで不合理な状況が生じています。

この電源三法交付金制度の見直しを早期に進めてもらいたいということでありました。

以上7つの事項について、確約をいただいた上で県としては了承することとしたいと思います。

こうした結論につきましては、これまで県民の意思を最終的に確認をすると申し上げてまいりました。

その意思を確認する手法につきましては、9月の定例会において県議会で知事が結論について県議会に県民の意思を確認するならば、共に県民の代表である県議会として、議会の意思を示すことという決議がなされております。

そして、また多くの市町村長からも、県議会での議論ということを、ご指摘いただいた。そうしたことを踏まえまして、私としてはこの判断を行ったこと、そしてこの判断に沿って今後知事の職務を続けることについて、県議会から信任、または、不信任の判断をいただきたいと思っています。

こうした結論について県民の意見を確認する方法を考えるに至った背景を整理してございます。経緯的なもの言えば本当に長い10年以上にわたってこの問題に私の前の知事時代から続けてきた様々な作業に加えて、私の在任中のこの7年間でも、いろんな取り組みをしてまいりました。

県民の意思を見極めるために色んな取り組みをしてまいりましたが、最後、首長さんとの意見、直接の意見交換、そして公聴会、また、この夏に行いました県民意識調査。こうしたもので、汲み取ったものは1つは、特に意識調査から出てきてるものでありますけれども、これまでの国や東京電力の安全対策、あるいは防災対策に関する取り組みが県民に十分認知されてない状況が判明したということ。

そして、こうした対策について認知度が高くなるほど、再稼働に肯定的な意見が増える傾向というものを把握できたということ。そして、20代、30代の若い世代は、高齢層の世代と比較をして、再稼働に肯定的であるという傾向も明らかとなったところであります。

現状は明らかに県民の意見は再稼働に肯定的な方と否定的な方が、大きく分かれてる状態だと思っておりますが、これまでの安全対策、防災対策等の取り組みについて、正確な情報を、県民に提供していく、周知をしていくことを継続していけば、つまり認知が上がっていけば、再稼働に対する理解も広がるものではないかというふうに判断したところであります。

これが、私の出した結論であります。

決断に至った経緯・重視したポイントは

Q、この判断はどのようなことを重視して決断されたのか、ご自身でどのようなものだったのかということを伺います。

住民投票の請求の条例が出てきた時に、県議会での議論にもありましたけれども、有識者の方がおっしゃった部分はあったかと思いますが、投票という形を取ると分断が深まる、言葉を変えても傷が深くなるということを言っていたのだと理解しています。

それがどうかは議論があるかもしれませんが、どうしたって賛成と反対、肯定的な方と否定的な方が現状存在しているので、どちらかの答えを取れば必ずどちらかの反発は残る。これは避けられないと思いますが、できるだけその反発する思いを小さくしたいと思っていたのは事実です。そのために私自身が取ったことは、丁寧に声を聞くということです。できるだけ多くの人の声を、時間をかけて伺う。そのプロセスを大事にしたつもりです。

Q、県民の意思を確認する方法についても伺います。知事の職務を続けることについて信任を得られるのか、不信任にされるのか判断を仰ぎたいということですが、具体的にはどのように?

私は、信任できないということであれば、つまり知事の職務を続けるべきでないと県議会が判断されるのであれば、辞めたいと思います。

Q、再稼働に関する補正予算で判断仰ぐ?

具体的な議事のやり方は県議会にお考えいただくことだと思います。執行部の実務的には調整することになると思います。

知事選・県民投票ではなく…県議会に判断仰ぐ理由

Q、県民の意思を確認する方法について、実際に信を問う方法が責任の取り方として最も明確だという説明をしてきました。信を問うと言えば一般的な選挙、知事選を想像する方も多いかと思いますが、今回は知事選を選ばなかった理由?

知事選を直接選ばなかったというよりも県議会にお諮りすることを選んだということだと思います。「信を問う」という言葉は人によって多義的に使われますが、私自身の理解では「信」というのは賛否ではない。以前、どちらかのメディアの方の質問で「存在をかける」ということだと話したことがありますが、存在をかけることだと思っています。したがって賛否を問うことではない。今の制度上、知事の職務を止められるのは県議会しかありません。県民の代表である県議会が不信任決議をすることが唯一です。もちろんリコールという方法もありますが、通常考えられる制度としては県議会の決議、信任または不信任の決議です。

単に再稼働に賛成か反対かということよりも、こうした原子力発電所と向き合うことは地域にとって深刻で重い課題だったと思っています。今でも深刻で重い課題だと思うからこそ、私自身の仕事のやり方も含めて評価していただきたい。7年かけて進めてきた原発に関する取り組み、やり方に対する評価も含めて判断していただきたい。引き続き私に任せていただけますかと決めていただきたいと思っています。

Q信を問う方法として県議会ということですが、来年は任期満了による知事選が5月に予定されている。花角知事がまた3期目出られるのであれば、そこでの判断ということはあり得るか。

それはあり得る。ただ、それについてもいろんな批判があります。この問題、原子力発電所に関する特化した判断にならないという意見の方も大勢います。私はそれも含めて信任・不信任ということはあり得るとは思いますが、ただもう長く引っ張れないと思っています。エネルギー情勢等を考えると、国の方も理解要請を1年半前に頂いている状況の中で結論を出さなければいけないという中で、県議会に信任不信任をお諮りする方法が適切だと判断した。

Q来年の知事選に出る考えは

いまのところわかりません。今回信任をいただければ、この結論に沿って仕事は任期いっぱいやってまいりたい。

Qこの7項目について国の対応を確認するということですが、どういう手法で確認するのか?

そこはまだ決めていません。手法というほどのものでもないと思っていますが、国から明確な確約をいただければという前提でと考えています。

Q,すべてについて確約が得られなければ了解しない?

「その全てについて」という意味はよく分かりませんが、ここに書いてあることや思いをきっちり受け止めていただきたいということです。文言の細かなところまではこれからですが、趣旨は十分に理解していただいた上で、この方向でやりますということを国が確約していただきたい。それが結論の前提です。

決断で苦悩した2つのポイント

Q、地域にとって深刻で重い課題であったとおっしゃっていましたが、この原発がある地域と原発との関係性や、このプロセスを進めざるを得なかったことについて、知事は苦悩されたと思います。どういった思いがあるか伺います。

柏崎刈羽に関して言えば、他の地域と異なる点があると思いますが、一つは事業者が大きな事故を起こした東京電力であるということですよね。東京電力は柏崎刈羽原子力発電所を運営して50年以上になります。誘致の時期から考えれば長い歴史をお持ちですが、この間に大きな不祥事を起こしています。平成14年か。

こうしたことから県民の中に東京電力に対する信頼がなかなか確立していないという点があります。他の電力会社ですと、管内の地域と密接に関わって経営されてきた歴史があり、各産業分野や県民生活に広く関わっている中で信頼関係が築かれている場合が多いと思います。しかし、東京電力・柏崎刈羽原子力発電所についてはそうではなかった。そこが一つの難しい課題・要因だと思います。

難しさの一つは、発電している電力が新潟県内で使われる電力ではなかったという点です。これまでは東京電力の管内に送られていたという点も難しさを上乗せするところでした。公聴会等で、首長さんとの意見交換、お手紙などで寄せられる意見にも、やはり「メリットがない」といった話が出ています。

他にも要因があると思います。もう一つは、事故が起きる確率についての議論があるにしても、事故が絶対に起きないとは言えない中で、万が一の場合に確実に安全に避難できるのかという点は県民の不安感の元です。この点にどう答えていけるのかが課題であり、防災対策や安全対策に関わる。その中で新潟県の場合は豪雪地帯であるということ。雪が積もっている時期に、もしシビアな事態が起きたら、本当に安全に避難できるのかという心配、不安は他の地域より間違いなく大きいと思います。

これは首長さんの中にも繰り返しおっしゃる方がいました。公聴会でもそういう発言があったと思います。

Q女川など他の地域では、議会で採決した上で知事が判断をするという手続きが取られてきた中で、新潟県では知事が先に判断をされた。非常に重い責任を持ちながら色々判断されたということかと思います。その難しさや今回の手続きを取ったことについて

そういう意味では丁寧なプロセスを踏んできたと思っています。多くの県民の声をできるだけ伺うことに力を入れました。そうした結果、かなり時間がかかっている中で県議会との関係ということを当初から意識しているわけではありません。私の仕事の進め方として必要だと思ったので時間がかかったということです。

Q、地元同意として知事が判断を示すことについて

聞かれたので答えざるを得ないということですが、国の方も丸投げしているという意識はないと思いますが、「地域の理解を得て」というボールを受け取った方は悩ましかった。

Q、電力が新潟に供給されないという…

メリット論が最初から出てきた感じはしないが、安全・安心という不安感が圧倒的に多いと思います。おっしゃるような考えは、公聴会や首長等との意見交換やお便りの中にも出てきているのは間違いありません。

Q、今回、国には7項目について対応を確認するということがありましたけれども、県としては今後、仮に再稼働が実際に話として進むとなった際には、継続してどのような施策が行われることになるのでしょうか。ここにあることはずっと続くと思います。

Q、ほかにやらなければいけないことがあるかという点について

過不足があるかというのは、メモを作っている段階で頭の中から抜け落ちていたらまずいですが、概ね尽きていると思います。

このタイミングで決断を下した理由

Q、対応については、長く引き延ばせない状況だと思いますが、この時期に判断をした理由

丁寧にやってきたのが終わったのがいまだった。漠然とした不安や合理的な理由がないのに他人の営業を止めることはできない。国の法律上、規制基準に合格しているものを合理的な理由なく止めることは難しいと思っています。

この考えは平成25年に再稼働に関する県民投票条例案の請求が出たとき、新潟県の当時の知事が県議会に対してつけた意見の中に明確に書いてあった。投票の結果によって仮に稼働できないということになった場合に、その保障は誰がするのか、その責任は誰が取るのかということが書かれていた。その考えは、他人の営業の自由を止めるのであれば、そこには合理的な理由が必要になる、という考えは県としてずっと意識していることです。

Q、政治家として決断をした。どのような覚悟があったのか

深刻な課題であるからこそ結論は真剣に考えなければならないと思っていました。賛成か反対かというレベルではなく、私自身の存在をかけた形で結論について理解をいただきたいと思っています。

Q、今回の県議会で信任不信任を仰ぐことを決めたのはいつ?

具体的な日時は言えないです。そんなある日突然決まるものではないと思います。常に複数の選択肢は考えられるのはありましたが…

「被ばくの心配のない社会やエネルギー源に」

Q知事選や県民投票を考えたときもあった?

県民投票というか…信を問うという言葉には単純な賛否とは違うものがあると思っている。そこには存在、人間を信頼するかという意味合いがあると思っている。それを貫徹できるやりかたは何があるんだろうというのは、常に考えていました。基本的には、放射性物質が出ない、放射性物質で被ばくの心配がない社会やエネルギー源にしていきたいという思いは変わっていません。

Q、今回の決断と矛盾はしないか

そこは個人としてのゴールだが、そこにたどり着くには現状の中で、例えば電気が止まったらどうするのか、LNGが輸入できなくなったらどうするのか、価格が跳ね上がったらどうするのかといったエネルギーを安全に、安定的に、できるだけ安価に供給できる環境を維持しないといけない。それを達成しながら、不安感のあるエネルギー源に頼らない時代にしていきたいと考えています。

Q、現状の県議会の構成は自民党が過半数を占める中で知事に不信任を出すことは考えにくいのではないか。県民から直接選ばれているのであれば、県民投票や知事選でやるべきだという意見もある

知事の職務を止められるのは現行制度では県議会しかありません。

Q、県民から直接選ばれているということについてはどう思っているか

県議会も県民から直接選ばれた代表であり、私自身も二元代表で。県議会で諮ることがおかしいのか

Q今回の対応が二元代表制を否定しているのでは

まったくそんな意識ないです。そのロジックがわからない。

Q、今回の判断に伴って、県として提出する議案は

調整中。議会前の定例会見で議案の説明をする際には、そこまでには調整できると思う。

Q、県議会で不信任になった場合は職を辞する

それは先ほど申し上げた通り

Q、信任・不信任は12月議会で

そうです。

Q、避難路の整備について 整備完了する前に再稼働する可能性がある

避難路の整備はものによっては10年かかるものもあると思います。のり面対策は1~2年で終わるかもしれないが、とにかく整備にとりかかってくださいとお願いしている。

Q終わってから再稼働は?

それは考えられないですね。

「周知が進んでからでは際限がない」

Q、安全対策などの周知が進んでからというのは?

それは際限がないと思います。合理的な理由なくして時間をかけるのは難しい。理解が進めば肯定的な方が増えるというのは、傾向としてわかったので、そうであれば力を入れて周知や認知していただく取り組みしていくと判断した。

Q、今回の判断の理由について県民に直接説明する場を設けるか?

それは県議会で説明することがイコールだと思う。今のところ予定していませんが、信任得られた後、講演するとかはあるかもしれない。

Q、県民意識調査では、現時点で再稼働の条件が整っているかに否定的な意見が6割、柏崎市でも半数を超えることからすると、あまりにも県民の不安や条件が整っていない。今回の判断で調査結果をどう見ているのか

大きく割れているのは間違いない。賛否が分かれている状態だと思っています。その要因として、国や東電が進めてきた安全対策・防災対策が理解されると認知すると、肯定的な人が増えるというのも調査から分かった。そしたら対策を理解してもらう作業を進めば状況が変わると判断した。

Q、その傾向を見ても、今現在では整っていないのが多い結果。その根底には東電に対する不信が、6割から7割あった。本当に稼働という判断でいいのか。

それは私の判断です。

Q、国策である。国は信頼できるのか

国を信頼しないといったら成り立たない。信頼するしかないと思っています。

Qスキームが変わる可能性は

確約してもらいたいと思っています。先々何が起きるかはわかりません。その時に国が判断したものはまもられていくと思っています。

Q、知事も議会も直接選ばれている。なぜ県議会を挟むのか

挟むのはおかしい。私が向き合っているのは、代表である私と県議会です。

私の信任・不信任を決められるのは、いまの制度上は県議会しかない。ごくまれにリコールがある。それしかない。

県議会の意思として示してほしいというお願いです。

Q、県民意識調査で認知されれば理解が広まる。広がってから判断する考えは

一つは長く時間をかけてさすがに1年半以上たったというのが1つある。どこまで広がったときが決め時なのかというのも難しい。ずっとホールドしている。

Q、福島第一原発での視察は今回の判断にどう影響

ああいう事故は二度と起こしてはならない、深刻な大きな事故だったと感想としてもった。

Q深刻な事故を目の当たりにして、起こる可能性をあるものを動かすのは

起こる確率もある。すべての事業にリスクがある。リスクがあるからやめるかというのはすべてである。いまの国のおかれたエネルギー事情や安全対策の状況など事故の確率や甚大さがどこまで抑えられるのかを勘案して判断するしかない。

福島第一原発事故でどういうことが起きたのかという教訓が新しい規制基準に反映して、柏崎刈羽に適用されているので、その知見を踏まえて幾重にも安全対策は講じられている。

Q、再稼働にはそもそも地元同意が必要だが、法的拘束力がない

同意ではない。理解。国の方針を理解してくださいということ。

Q安全協定の法制化は

国がそうするならそれはありかもしれない。理解要請を国自身が閣議決定の中で関係者の理解を得て進めていくと。自分で自分を縛っているので、その縛り方を法律に書き込んでやるかは一つの考え。

Q、県民に直接選ばれている知事だからこそ県民に判断を仰ぐべきでは

代表民主制なので、代表者の中で県政を進めてくださいというのが地方自治の考え方。

東京電力を信頼したかは難しい

Q、東京電力を信頼したうえでの判断なのか

信頼したかは難しい。100%この会社と心中してもいいという信頼はないが、少なくとも国や規制委員会は、この会社が原子力発電事業を的確に遂行する能力がないとは言えないと判断しています。そのことについて県が設けた技術委員会でも、それを否定するものではないという結論が出ていますので、的確に遂行する能力があるという点は認めるべきだろうと思います。ただ、不安感とか、そこは違う要素があるのかもしれません。これまでの長い歴史の中でそういう事件が起きてきたことが根底にあると思います。

Q、先ほどの県民意識調査を見ても、理解度には幅があります。よく理解している方からそうでない方まで様々な層がいるという状況

肯定的な人が増えている。

Q、原発を理解している人でも半分以上はまだ不安、再稼働に反対している人もいる

パーセンテージは意味をもたせてはいけない。傾向が大事。理解している、知っているとしても、信念として認めたくないという人たちは間違いなくいると思います。

Q、最終判断に際して、100%信頼しているわけではないという話もありましたが…

信頼をパーセントで言うのは難しい。言い方とすれば、できるだけ信頼を回復すべく努力してもらいたいと思っています。

Q、県議会に諮って決めるのは、知事の変節と言われても仕方がないのではないか。

そういう見方をされるとは思いませんでしたが、今の制度上、私の職務について信任・不信任を決められるのは県議会です。

Qバスの台数になっていますけど、なぜバスの運転手数になっていないのですか。なぜ台数になっているのですか。運転手になっていないのですか。

バス協会とは断続的にコミュニケーションを図っている。

Q、原発再稼働の判断の最終判断が知事に委ねられていることについて

先ほどから同様の質問をいただいていますが、それが好きだ嫌いだといった議論ではなく、実際に投げられたので、ボールは返さなければいけません。国がなぜこうしているかには理由があると思います。

できるだけ多くの関係者の理解を得ながら進めていくという、権力的ではない仕事、行政の進め方から来ているのだと思います。それには当然、合理性や理由はあるとは思いますが、一方でボールを受けた方は大変ですよね。