衣替えの時期を迎え、高校生も夏服から冬服に変えて登校する生徒も見られる。過去には日本一スカート丈が短いと話題になった新潟県。学校制服の始まりから近年まで、NSTのアーカイブから新潟の学校制服の変遷を探る。

学校制服の始まりは和服

日本では、1920年(大正9年)頃に京都の女学校が制服としてセーラー服を採用したのを始まりに、1950年(昭和25年)頃、男子の詰襟と女子のスカートの制服が全国的に広まったといわれている。

1900年(明治33年)に設立された新潟県初の女学校を前身とする、新潟県立新潟中央高校では、制服の歴史がわかる展示がある。それを見ると、学校設立当初の制服は和服、大正末期には新潟でもセーラー服が着られていたことがわかる。

戦時中や戦後すぐはもんぺだったものの、その後、新潟中央高校は現在も着られているブレザーの制服に変わった。

【昭和】ツッパリ・不良ブームで変形学生服が流行

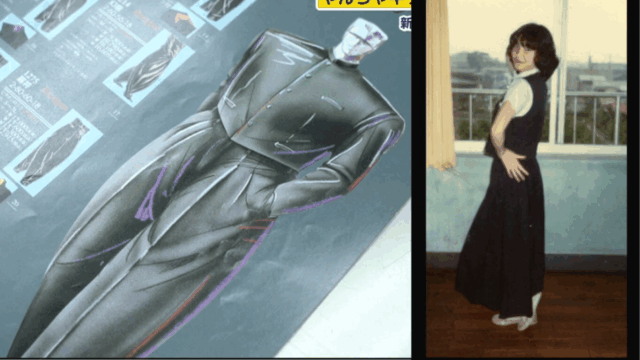

1970年代になると、ドラマやマンガの影響か「変形学生服」が男女ともに流行。

男子は極端に長いか短い上着に、極端に太いズボン。女子は極端に短い上着に足首まで隠れるスカート。女子生徒の中には、長いスカートにハイヒールで登校する生徒もいた。通学時のカバンは潰して薄くした学生カバンだ。80年代後半頃には、男女ともにセカンドバッグと呼ばれた持ち手のついていない小さなバッグを小脇に挟んで通学する生徒もいた。この変形学生服は80年代後半から90年代前半に入っても続いた。

【平成】90年代に始まり大流行 制服の着崩し

1990年代には、男女の制服は徐々に「標準学生服」に近づき始めるが、「標準学生服の着崩し」が始まる。女子生徒の間でルーズソックスの前身である「くしゅくしゅソックス」が登場するころからスカート丈が徐々に短くなっていく。

2000年前後でルーズソックスがブームになるとスカート丈はひざ上になり、ズボンを下げて穿く「腰パン」をする男子生徒の姿も。

その後女子の紺のハイソックス大流行とともにスカート丈は驚くほど短くなっていき、新潟県は「高校生のスカート丈が日本一短い県」と言われていた。

なぜかこの頃の高校生たちは雨でも雪でもローファー、どんなに寒くてもマフラーと上着の下に着こんだカーディガンだけでコートは着ていなかった。制服姿の高校生が通学時に高級ブランドバッグを持つ姿もよく見かけられた。

制服の着崩しに頭を悩ませた学校や保護者

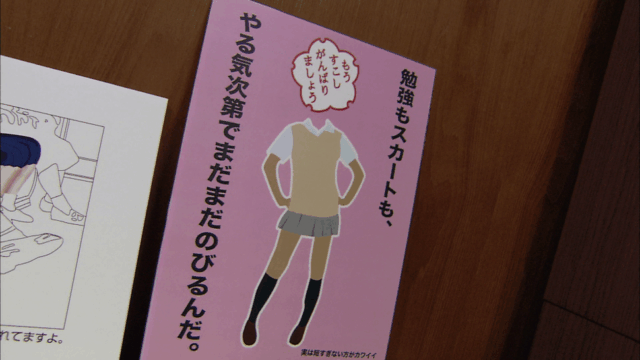

この頃、新潟県内の高校では、月に一度もしくはそれ以上服装検査が行われていた。だが、学校単位の取り組みではなかなか効果が上がらず、女子生徒のスカート丈に関するポスターまで作られ、学校にも掲示された。

しかし、当の女子生徒たちは「今まで通り、学校内でだけは直す」と効果は上がらなかった。

学校はもちろん、家庭や地域でも、ズボンの腰履きや短いスカート丈などの制服の着崩しに頭を悩ませていた。そんな時に登場したのが「着崩しがしにくい制服」だ。

スカートの内側に薄い板が入っていて、ウエスト部分が折り曲げにくいようになっていたり、ズボンには今までにない位置に刺繍を入れたりと様々な工夫がされた。

【令和】制服の転換期 選べる・ファッションアイテムとしての制服

メーカーがファッション性の高い制服を販売するようになると、黒や紺の無地からチェック柄が印象的な制服に変える学校が増えた。当時大流行したアイドルの影響か、制服がファッションアイテムになり、「かわいい制服ブランド」のショップもオープン。すると、制服がない学校の生徒も自分好みの制服を買って着るようになった。

2020年以降、男女でデザインの差がない「ジェンダーレス制服」が登場。

これは、ネクタイかリボン、ズボンかスカートが性別関係なく好きに選べるというものだ。新潟県内でも何校かが「ジェンダーレス制服」を採用している。

近年の学校制服事情

ここ最近は、制服自体のファッション性が高くなったからなのか、極端な制服の着方をしている生徒はあまり見かけなくなった。

だが、「スクバ(スクールバッグ)」と呼ばれるシンプルな色と形のバッグやシンプルなリュックを持つ生徒を多く見かける。

今は制服の着こなしで個性を表す時代ではなく、バッグに好きなキャラクターのマスコット等をたくさん付けるのが主流のようだ。

(新潟ニュースNST編集部)