働きながら高校卒業資格を得ることができる通信制サポート校「ライトシップ高等学院」が、2025年4月、新潟県上越市に開校した。「高校卒業」、「働く(OJT=On the Job Training)」、「地域おこし(PBL=Project Based Learning)」を組み合わせた新しい教育モデルとして注目されている新たな学校を取材した。

開校から半年23人が入学 学院の基盤は“デュアルシステム”

25年4月に開校したライトシップ高等学院。

この学校では、新潟産業大学附属高校の通信制課程に在籍して高校卒業を目指しながら地域企業で働く、ドイツの職業教育システム「デュアルシステム」を採用している。

つまり、高校卒業に向けて教科学習と働くことを同時に行うことができるのだ。

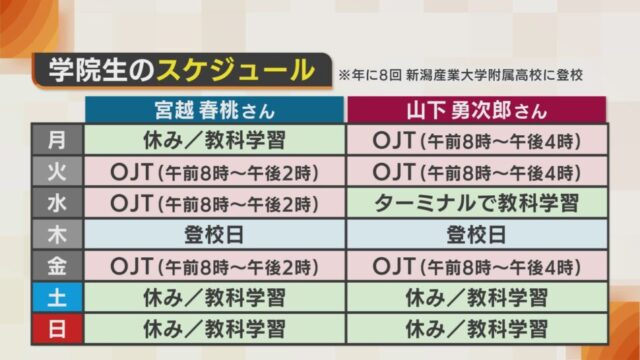

週3日働き1日登校 その他の時間に勉強 学院生のスケジュール

上越市高田駅前の飲食店で開店前の仕込みに取り組むのは、ライトシップ高等学院の生徒・宮越春桃さん(16)。

週に3日~4日、一日に6~7時間ほど勤務している一方で、週に1日は登校し、その他の日で自分でペースを考えながら教科学習に取り組んでいる。

宮越さんは「この学校は週3でバイトができて、高校卒業する時点で就職ができるのが本当に強みだと思う。普通の高校では難しいようなことができているのがすごいなと思う」と話す。

もう一人の学院生、山下勇次郎さん(15)は上越市の建設会社『郷土建設藤村組』で週3日、一日8時間ほど勤務。重機の修理などを行う。

山下さんは「楽しいももちろんあるが、やっぱり難しいが強い。本当に覚えることが多い」と学ぶことの多さを口にする。

また「ここまで教えてくれる人はあまりいないと思うのでありがたい」と受け入れ企業への感謝も語った。

学院生は全員、最低賃金で働き、多い人で月に10万円ほど稼ぎながら学んでいる。

学院長は元県立高校教師 学院設立には“実践の時間”の重要性

学院を設立したのは県立海洋高校の元教師で、サケの醤油を製造・販売する会社を経営する松本将史学院長だ。

現場で学ぶ力を育てる重要性を松本学院長が感じたことが学校設立につながったという。

「16年間、専門高校の教師を務めていたが、やはり生徒の成長というものに対して、実習の時間の学びはすごく効いているなという実感があった。実践の時間を既存の学校よりも多く確保して、彼らの成長を加速化させたいという思いからこの学院をつくった」

教科学習をオンラインの通信制過程で完結し、実践の時間を確保しているライトシップ高等学院。

松本学院長は「これだけインターネットが普及している中で、一斉に一つの場所に子どもたちが集まって、同じ服を着て一人の先生からものを学ぶというのは、私はもういらないと思っている。もっと人間が集まった時にこそできる学びというのをしっかり確保しようということで、このような新しいスタイルを運営している。ヨーロッパに目を向ければ、半分くらいの子が地元の企業で働きながら高校を卒業するというようなスタイルで学んでいるので、人間の発達段階において、このスタイルが早いということはないと思っている」と話す。

若者の県外流出防止や地域活性化に…

学院生の受け入れ先は上越地域を中心に70社以上に上り、多くの地域の企業がこうした取り組みに期待を寄せる。

宮越さんを受け入れる飲食店『ほぐれ肉けいしゅう』の浦部茜店長は「人手が足りないと言っているところは結構あるので、そういうところに高校生が行ってもらい、もっと上越市が明るくなるというか、働きたい人が増えていけばいい」と話す。

宮越さんは「将来はこの店に就職したいと思っている」と、良好な関係性が築かれているようだった。

こうした生徒の受け入れ先は、松本学院長が自ら企業を訪ねたり、説明会を開いたりして広げてきた。

山下さんを受け入れた郷土建設藤村組は学院の説明会に参加し、自ら受け入れを申し出たという。

山本一弘取締役は「すごく魅力的に感じて当初から手を上げて参加した。若い子がこういう形で就職してもらえれば、それを見た若い人たちにも良い影響を与えるのではないかと考え、受け入れをした」と話した。

一方で、新卒よりもさらに若い人を採用するということに不安もあったというが、「山下さんはやる気にみなぎっていて、元気よくやってくれている。仕事半分、人間の成長半分ということで親のような気持ちで面倒見ようと、現場と話し合って受け入れを決めた」と山本さんは話す。

山下さんは「ここで働くのも良いなと思う。けれども将来についてはまだ迷っている」と率直な思いも口にした。

学院のもう一つの軸『地域おこし学習(PBL)』

毎週木曜日、学院生たちは学院の拠点である佐渡汽船直江津港ターミナルに集まり、地域おこし学習(PBL=ProjectBasedLearning)に取り組む。

現在は直江津港ターミナル周辺の活性化として、ターミナル一階にある長らく閉店していた売店の再生に向けた準備を進めている。

テストマーケティングとして出店形式で飲食提供をするイベントなども行っているのだ。

松本学院長は「地域おこしの学習(PBL)はどちらかというと、同世代の子たちの横のつながりの中で、一つのプロジェクトにお互い協力しあいながら取り組んでいく。それらがうまくいかなかったかも含めてしっかり振り返ってアクションしていくような、頭の回転を彼らに経験させて、物事に前向きにチャレンジしていくマインドをつくっていきたいと思っている」とこの学びの特徴を説明した。

8人のコーチで学院生の学習をサポート

こうした学びを今後に生かすためにも高校卒業資格が重要になる。

松本学院長は「高校を卒業していないと、受験できない国家資格とかはたくさんあるので、最低限の基盤として高校卒業は必要だろということで取り組ませている」と、ターミナルでの学習指導やオンラインでの学習・課題提出状況の管理なども行っている。

来年春には柏崎にサテライト拠点の開設も予定するなど、松本学院長は今後さらに範囲、協力企業数ともに広げていく方針だ。

「少しずつ高校教育の中の概念を解きほぐして、こういった学びのスタイルがあるということを皆さんに知っていただいて、それが結果的にこういった仕組みで学ぶ子たちが増えていき、地域人材を育成していく。ひいてはこの地域の産業振興につなげていけたらと思っている」

上越市に開校した新たな学校は、その校名が意味するとおり、学院生たちの“灯台船”として、それぞれが望む未来へと導いていく。