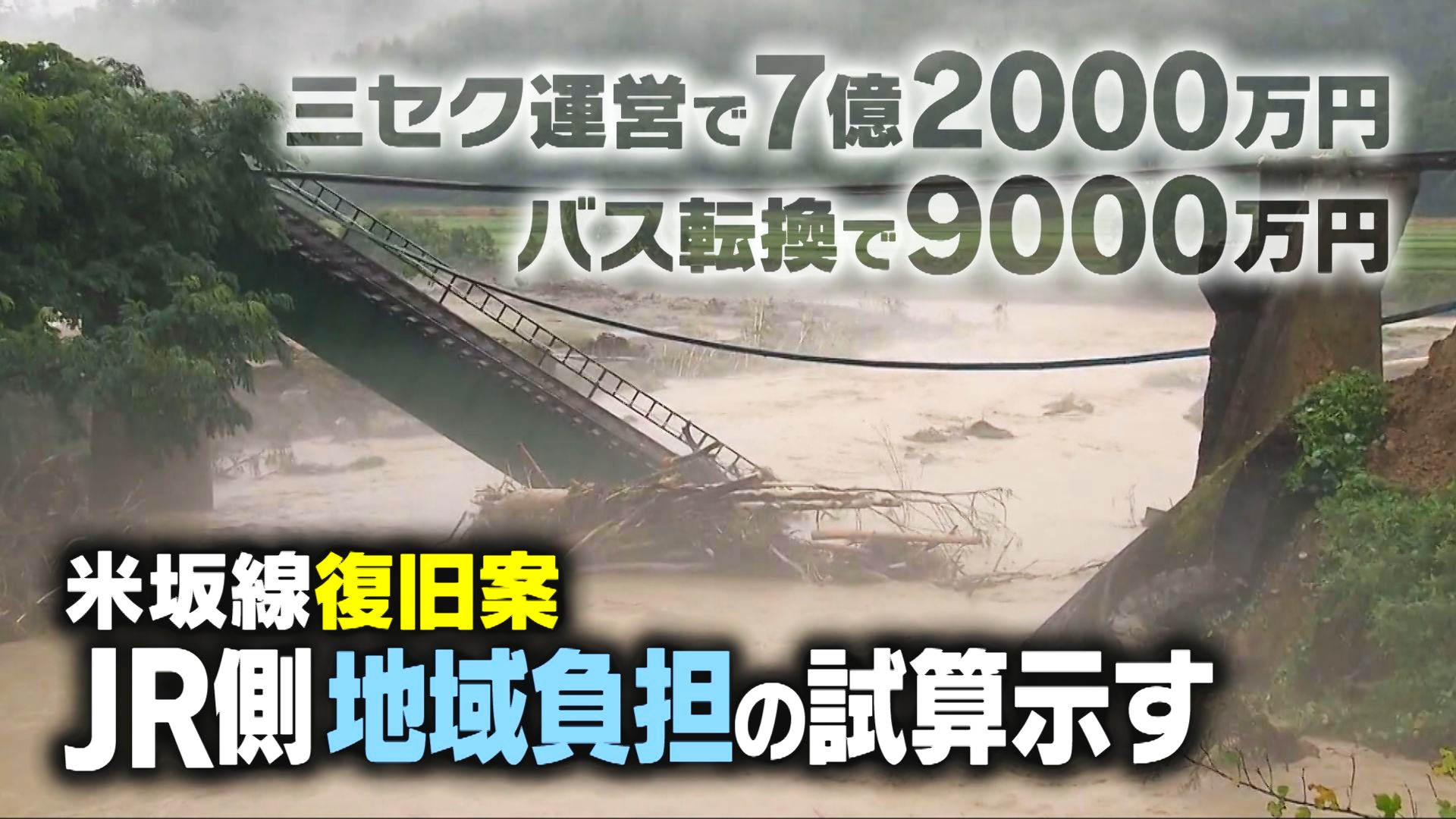

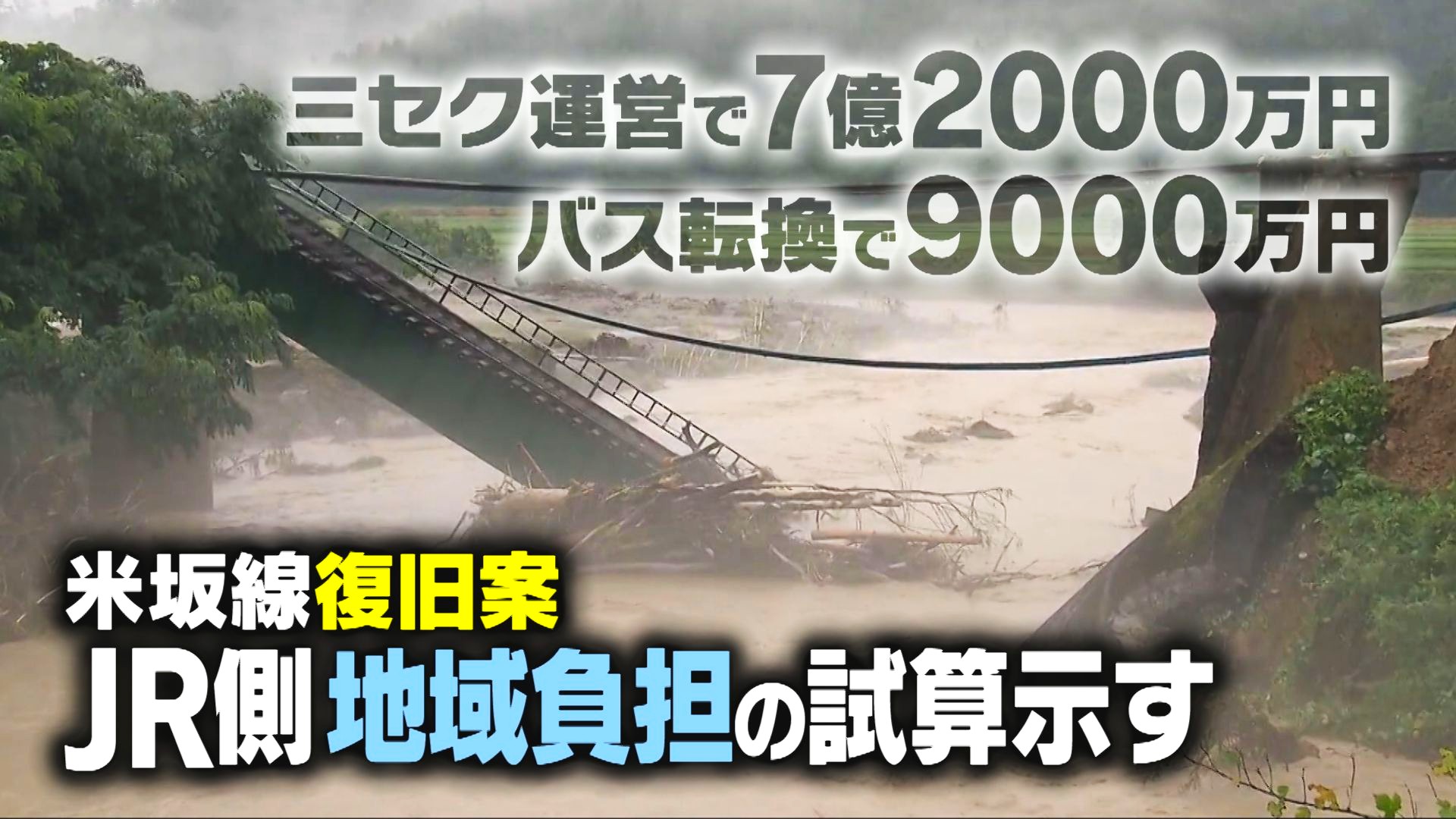

2022年に新潟県や山形県を襲った記録的豪雨で被災し、今も運休が続いているJR米坂線。5回目を迎えたJRと沿線自治体の復旧検討会議では、第三セクターなどによる鉄道運営で年間最大7.2億円。バスへの転換で年間最大9000万円の地域負担が発生するとの試算が示された。

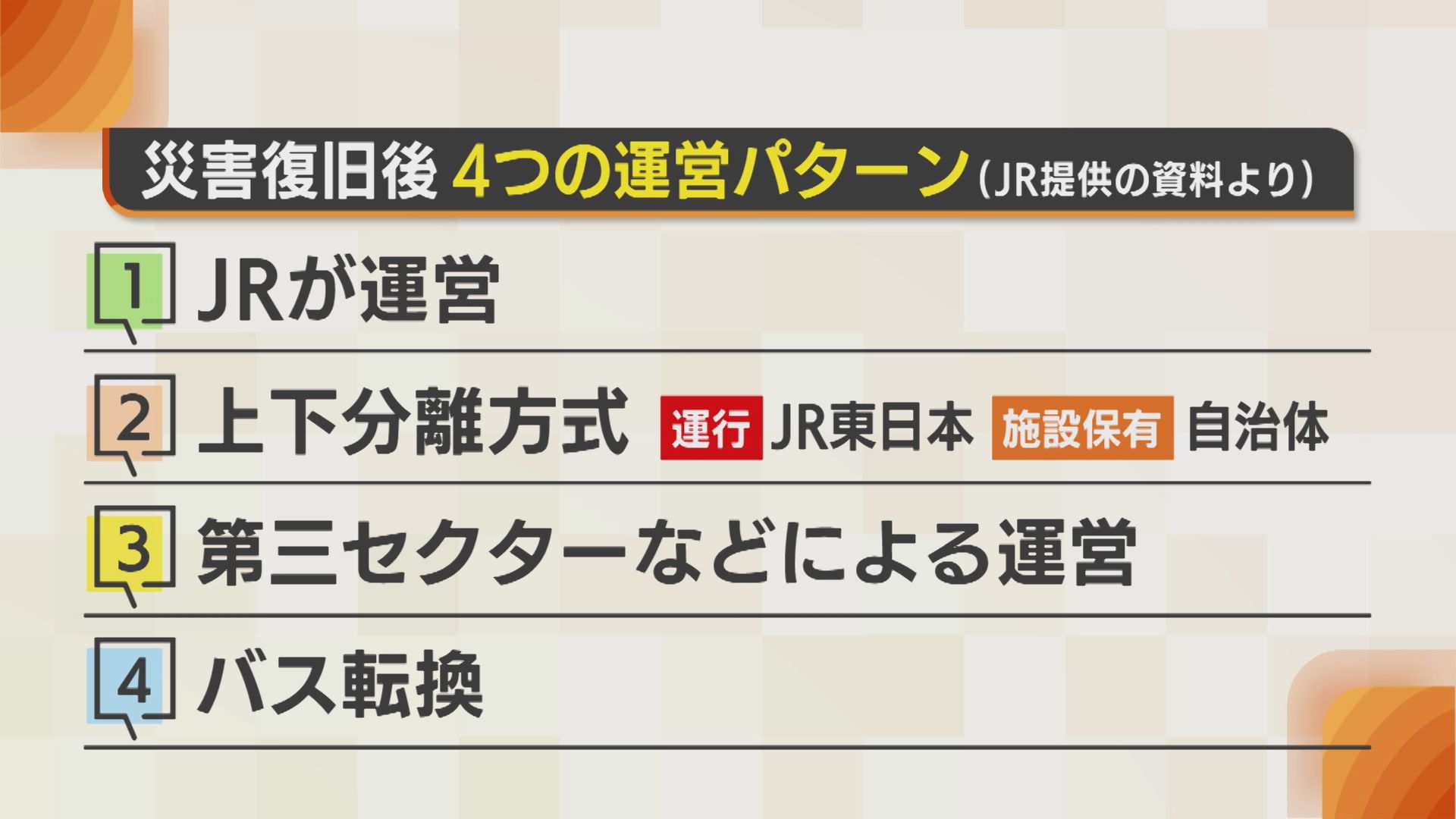

■JR側は4つの復旧案提示

3月26日に開かれた5回目となるJR米坂線の復旧検討会議。

JR東日本新潟支社の羽中田淳企画総務部長は冒頭「復旧にあたっては、地域の皆様にいかにご利用いただくのか、地域としてどういった公共交通が望ましいかといった観点から地域における議論を深度化していくにあたっての検討材料として、復旧後の利用促進など地域公共交通の活性化事業をお示しいたします」と挨拶した。

2022年8月に新潟県北部を襲った記録的豪雨で被災した米坂線は今もなお一部の区間で運休が続いている。

これまでの会議でJR側は、利用状況の試算などから復旧後の米坂線を単独で運営することは難しいとし、沿線自治体が土地や施設を保有する上下分離式やバスへの転換など4つの復旧案を提示。

上下分離式では自治体の年間負担額が新潟県側で最大約6億円になるとする試算を公表していて、県はほかの案の負担額についても試算するよう要望していた。

■三セク運営で7.2億円 バス転換で9000万円に

こうした中、JR側は新たに第三セクターへの移行など地域運営の鉄道にした場合は県で年間最大7.2億円。

鉄道ではなく、バスに転換した場合には年間最大9000万円の地域負担が発生するとの試算が示された。

羽中田企画総務部長は、「復旧に当たってはご利用が少ない状況の中で、地域の皆様にいかにご利用いただくのか、地域としてどういう公共交通が望ましいのか、そして、いかに持続可能性が高い運営にするかを地域の皆様にご議論いただくことが非常に大切と痛感している」と話す。

地域が鉄道を運営する場合には、新会社設立など新たな運行体制の構築が課題となる反面、地域主体の運行計画や国からの支援制度の活用ができるとしている。

一方、バスへの転換では、自治体の負担額が抑えられる上に地域のニーズに合わせた柔軟な運行ルートの設定が可能だが、運転手不足が深刻化していて運行事業者の確保が課題になるとみられている。

新潟県交通政策局の太田勇二局長は「今年の8月で丸3年を迎えるので、スピード感を持って議論を進めて行かなければいけない。これからのスケジュール感も含めてどう進めていくのかということ議論していかなければいけない」と語った。

自治体側がどこまでの負担を許容し、地域の足として何を選ぶのか、豪雨からは2025年8月で丸3年を迎える。

(NST新潟総合テレビ)

最終更新日:Sat, 05 Apr 2025 09:00:00 +0900