新潟駅から車で約40分ほどの笹神村(現・阿賀野市)に1993年(平成5年)にオープンしたテーマパークで、わずか11年で閉園。今や”廃墟”として全国的に有名な「新潟ロシア村」。NSTのアーカイブから「新潟ロシア村」を振り返る。

■ 冷戦終結とソ連崩壊 新潟に訪れた「環日本海交流」

1991年、ソビエト連邦が崩壊し、冷戦が終結。日本海側の港町は新たな国際交流の玄関口として注目され始めた。中でも新潟はロシア極東との物流・経済・文化交流の拠点として脚光を浴び「環日本海経済圏構想」が叫ばれるようになる。

「環日本海」を冠するシンポジウム等が多く開催され、使節団の交流も盛んに行われた。

この時期、新潟空港にウラジオストク便が就航した。就航レセプションはロシア大使館で当時の新潟県知事などを招待して開かれた。当時、このレセプションを取材した記者は「ロシア側の並々ならぬ意気込みが感じられた」と語っている。また、新潟港からは日本海を横断する貨客船も発着していた。

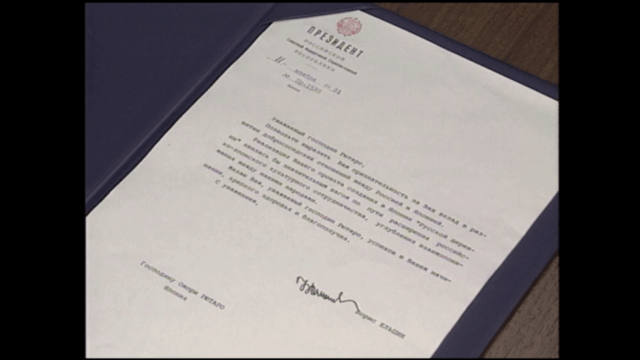

■初代ロシア連邦大統領からの親書も

「環日本海経済圏構想」の機運を象徴する施設として構想が練られていたのが「新潟ロシア村」だ。この構想を主導していた代表者に、当時のロシア大統領エリツィン氏から「ロシア村建設について協力する」といった内容の親書まで届いていた。

当初、ロシア村は新潟市中央区の万代島エリア(現・朱鷺メッセ周辺)を建設候補地として挙げていたが、ロシア側からの「自然を生かしたものに」という要請で、新潟市中心部に近い万代島から、自然豊かな笹神村(現・阿賀野市笹神)の山中に計画が変更された。

バブル期には日本で多くの大型観光施設が建設されていたが、バブル崩壊後は全国的に観光施設計画の多くが白紙、または計画の縮小・変更が余儀なくされた。新潟ロシア村も計画を縮小して建設が始まり、構想から約2年後の1993年(平成5年)にオープンする。

■ロシアとの文化交流の旗印

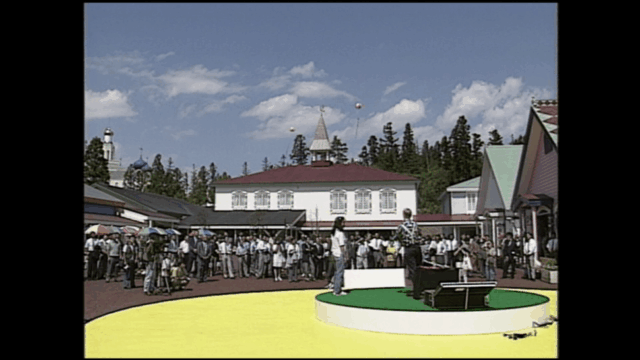

ロシアとの文化交流を目的として、オープン時には“新潟県初の本格的テーマパーク”として話題を呼んだロシア村。

園内には教会や美術館、ホテルやレストラン等があり、定期的にロシアの企画展示等も行われていた。驚くことに、ロシア産のダイヤモンドが購入できる宝石店まであった。近隣には犬のテーマパーク、ロシア村隣にはゴルフ場もあり、一時このエリアは賑わいを見せた。当時実際に訪れた人も多いのではないだろうか。

園内には教会や美術館、ホテルやレストラン等があり、定期的にロシアの企画展示等も行われていた。驚くことに、ロシア産のダイヤモンドが購入できる宝石店まであった。近隣には犬のテーマパーク、ロシア村隣にはゴルフ場もあり、一時このエリアは賑わいを見せた。当時実際に訪れた人も多いのではないだろうか。

■ロシア村のランドマーク「スーズダリ教会」

タマネギのようなドーム型の青い屋根に金色の星で装飾された「ロシア村の象徴」ともいえる建物。これは、ロシアの古都スーズダリにある大聖堂をモチーフにした「スーズダリ教会」だ。

ロシアでは新しい村をつくる際に、まず最初に教会を建設する習わしがあるそうで、ロシア村もこれに習って「スーズダリ教会」から建築が始まった。

ロシアでは新しい村をつくる際に、まず最初に教会を建設する習わしがあるそうで、ロシア村もこれに習って「スーズダリ教会」から建築が始まった。

内部は一番高い所で15メートルの高さの吹き抜けの大空間で、ステンドグラスやパイプオルガンを備え、柱や天井のフレスコ画はロシアから来た3人の職人が45日かけて手描きで書いたものだという。

ロシアの結婚式では、大きなパンを振舞ったり、新郎新婦が食べたりする風習もあるようで、ここでも同じように大きなパンが登場していた。

■建物の外ではいつでも音楽や踊りで賑やか

田舎街をモチーフにした広場のまわりには土産物店や飲食店、体験工房がぐるりと建ち並ぶ。

ロシア語の歌が聞こえ、民族衣装を着たロシア人スタッフたちが楽器を演奏し、観客を巻き込んで民族舞踊や大道芸を披露。

ロシア村ではこのようなショーのスタッフだけでなく、レストランや案内所等様々な場所で多くのロシア人スタッフが働いていた。中には人気を集めるロシア人スタッフもいたようで、そのスタッフ目当てに何度も来園したお客もいたという。

近隣の学校には、家族で移住してきたロシア人スタッフの子どもも通っていたそうだ。

■世界初公開の美術品や動物も

園内にある美術館ではロシアに関する様々な企画展も開催された。

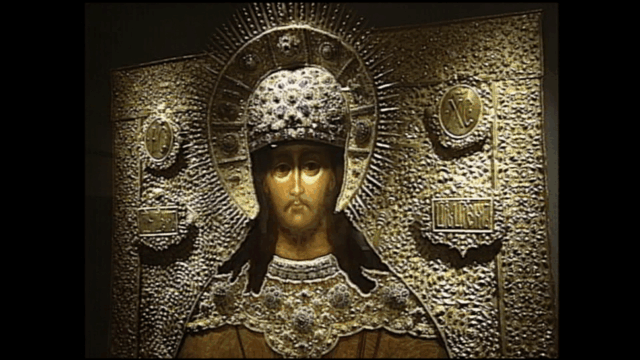

オープン時には、モスクワ国立博物館から宗教画や貴金属工芸等、美術品が多数展示。中でも注目されたのは、1000個以上の宝石で装飾された「イコン」と呼ばれる絵で、この時が世界初公開だったという。

チョウザメとコイが同じ池の中で泳いでいたほか、屋内の水槽にはロシア・バイカル湖に生息するバイカルアザラシ3頭も飼育されていて、後にふれあい動物園が完成し、ウサギやポニー等様々な動物がいた。

■18世紀のロシアをイメージした小さなホテル

そして、園内には「マールイホテル」という宿泊施設もあった。

“マールイ”とはロシア語で“小さい”を意味し、その名の通り20室ほどしかない小さなホテルだった。

それでも、客室内はゆったりとした造りで、内装は18世紀のロシアをイメージしていたという。

このホテルで1室しかない”ジュニアスイートルーム”は、広い部屋で天蓋付きの大きなベッドも。曲線的なデザインの家具はどれも細かく美しい装飾が随所にあり、シャンデリアや壁などの装飾も非常に美しかった。

■閉園後に「廃墟・新潟ロシア村」で有名に

オープン後、徐々に新しい施設やアトラクションを増やし、大きな施設になりつつあったロシア村だったが、徐々に来場者が減少。2003年11月に休業状態になり、2004年4月に閉園する。

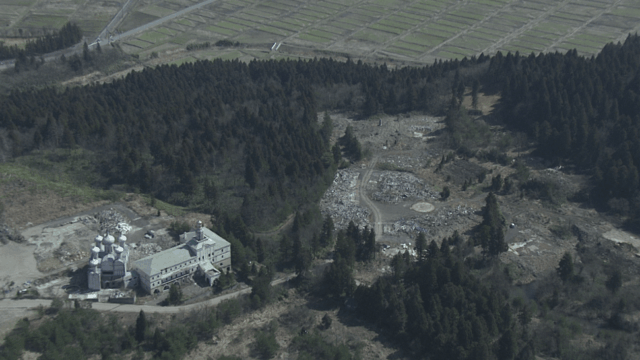

閉園後に園内が無人になると、勝手に敷地内に侵入する者が後を絶たず、2009年(平成21年)には不審火から火災が発生し、一部建物を残して解体・撤去された。

しかし、2015年ごろからモータースポーツのプロモーション動画や地上波テレビのバラエティ番組等で撮影が行われたり、インフルエンサーたちがYouTubeなどのSNSで取り上げ、閉園後10年以上経ってから全国的に注目されるようになる。

NSTは地権者に許可を得て、2019年(平成31年)に園内の様子を取材したが、荒れた土地に傷んだ建物が佇み、かつての美しい姿は想像もできないほどだった。

■荒地に佇むスーズダリ教会

ドーム型の青い屋根が印象的だったスーズダリ教会。屋根の色は褪せてところどころ剥がれ落ち、金色の装飾もなくなり外壁にはツタが這っていた。

教会の内部は、開園していた頃の荘厳な雰囲気は消えていた。壁は剥がれ落ち穴が開き、ステンドグラスは割れ、いたる所にガレキが散らばっている。侵入者が書いたと思われる落書きも数多く残されていた。

自然と朽ちて崩れたように見える部分よりも、破壊された部分の方が多いように感じる。当時取材した記者は、柱や天井の絵が想像していたよりも色濃く残っていた、と話す。

■不審火により火災が発生したホテル棟

閉園から5年後に不審火による火災が起こったホテル棟。外壁は黒くすすけていて火災の影響が垣間見えた。

内部は真っ黒になっていて以前の姿は想像もできない。ここは当時、ホテルの吹き抜けのロビーだったようだ。

客室も荒れていて、壁は黒くなっているものの、ベッドやソファは残っていた。

吹き抜けの場所から離れた客室は、破壊され荒らされてはいるものの、火災の影響はさほど大きくないように見える。壁の色や装飾が残っていて、窓にはレースのカーテンがかかっていた。

吹き抜けの場所から離れた客室は、破壊され荒らされてはいるものの、火災の影響はさほど大きくないように見える。壁の色や装飾が残っていて、窓にはレースのカーテンがかかっていた。

かつて、ロシア人スタッフたちが歌や踊りを披露していた広場は、解体されたガレキで埋め尽くされていたが、丸いステージがあった部分だけが当時の面影を残していた。

■改めて振り返る「新潟ロシア村」とは

「新潟ロシア村」は、冷戦の終結、環日本海経済圏、地方創生、バブルの余熱、さまざまなものが交錯した結果として生まれた“平成の遺構”ではないだろうか。

ただ、掲載した画像はNSTが地権者から正式な許可を得て撮影したものあり、無許可での侵入などは絶対にやめていただきたい。